城北水質管理センターでは、施設見学(完全予約制)を受け付けています。

印刷用pdfはこちらです。 |

|||

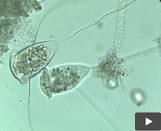

①ボルティセラ(Vorticella)別名:ツリガネムシ頂部の繊毛(せんもう)で水流を起こしながら、遊泳する細菌類を捕食する。

①ボルティセラ(Vorticella)別名:ツリガネムシ頂部の繊毛(せんもう)で水流を起こしながら、遊泳する細菌類を捕食する。

|

②エピスティリス(Epistylis)ボルティセラとよく似ており、群体をなす。柄に糸状の筋はみられない。

②エピスティリス(Epistylis)ボルティセラとよく似ており、群体をなす。柄に糸状の筋はみられない。

|

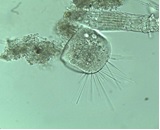

③オペルクラリア(Opercularia)ボルティセラ、エピスティリスに類似している。柄は分岐し群体を作る。柄に糸状の筋がある。

③オペルクラリア(Opercularia)ボルティセラ、エピスティリスに類似している。柄は分岐し群体を作る。柄に糸状の筋がある。

|

④トコフィリア(Tokophrya)先端の2か所または4か所から吸管を出し、近づいてきた原生動物を吸管で捉えて体液を吸収する。

④トコフィリア(Tokophrya)先端の2か所または4か所から吸管を出し、近づいてきた原生動物を吸管で捉えて体液を吸収する。

|

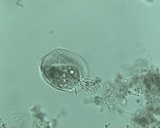

⑤アキネタ(Acineta)トコフィリアとよく似ており、太くて短い柄を出しフロックに付着している。

⑤アキネタ(Acineta)トコフィリアとよく似ており、太くて短い柄を出しフロックに付着している。

|

⑥アスピディスカ(Aspidisca)別名:メンガタミズケムシフロックの周りをテクテクと動き回っている。

⑥アスピディスカ(Aspidisca)別名:メンガタミズケムシフロックの周りをテクテクと動き回っている。

|

⑦プロロドン(Prorodon)別名:タマミズケムシ体全体に生えた繊毛(せんもう)を使いくるくると回転しながら遊泳する。

⑦プロロドン(Prorodon)別名:タマミズケムシ体全体に生えた繊毛(せんもう)を使いくるくると回転しながら遊泳する。

|

⑧リトノータス(Litonotus)前後に滑るように移動する。口がある細長いほうを前にして遊泳する。

⑧リトノータス(Litonotus)前後に滑るように移動する。口がある細長いほうを前にして遊泳する。

|

⑨アンフィレプタス(Amphileptus)リトノータスに似ているが、やや大型でゆっくり動く。

⑨アンフィレプタス(Amphileptus)リトノータスに似ているが、やや大型でゆっくり動く。

|

⑩ペラネマ(Peranema)二つの鞭毛(べんもう)があり、直進時は鞭毛(べんもう)を前方に伸ばして滑るように移動する。方向転換時は体を丸めて静止する。

⑩ペラネマ(Peranema)二つの鞭毛(べんもう)があり、直進時は鞭毛(べんもう)を前方に伸ばして滑るように移動する。方向転換時は体を丸めて静止する。

|

⑪アルセラ(Arcella)別名:ナベカムリ殻は円筒形。若い細胞は透明に近く、老化するにつれ濃褐色を示す。

⑪アルセラ(Arcella)別名:ナベカムリ殻は円筒形。若い細胞は透明に近く、老化するにつれ濃褐色を示す。

|

⑫ユープロテス(Euplotes)フロックの周りを動き回っている。アスピディスカより大型で足の数も多い。

⑫ユープロテス(Euplotes)フロックの周りを動き回っている。アスピディスカより大型で足の数も多い。

|

⑬アメーバ(Amoeba)体は扁平で一定の形を持たず、仮足を出して形を変えながら移動する。

⑬アメーバ(Amoeba)体は扁平で一定の形を持たず、仮足を出して形を変えながら移動する。

|

⑭ブレファリズマ(Blepharisma)下水処理場でみられる微生物の中で、珍しくピンク色をしている。あまり形をを変えずにゆっくりと遊泳する。

⑭ブレファリズマ(Blepharisma)下水処理場でみられる微生物の中で、珍しくピンク色をしている。あまり形をを変えずにゆっくりと遊泳する。

|

⑮スピロストマム(Spirostomum)別名:ネジレクチミズケムシ大型で細長い形をしていて、水中を滑るように移動する。

⑮スピロストマム(Spirostomum)別名:ネジレクチミズケムシ大型で細長い形をしていて、水中を滑るように移動する。

|

⑯カエトノツス(Chaetonotus)別名:イタチムシ体全体に繊毛(せんもう)が生じていて、尾部は二股に分かれる。移動は速い。

⑯カエトノツス(Chaetonotus)別名:イタチムシ体全体に繊毛(せんもう)が生じていて、尾部は二股に分かれる。移動は速い。

|

⑰ロタリア(Rotaria)別名:ヒルガタワムシ昼ヒルのように伸び縮みしながら移動する。頭部の繊毛(せんもう)を動かして、小型の細菌類を捕食する。

⑰ロタリア(Rotaria)別名:ヒルガタワムシ昼ヒルのように伸び縮みしながら移動する。頭部の繊毛(せんもう)を動かして、小型の細菌類を捕食する。

|

⑱レパデラ(Lepadella)別名:ウサギワムシ尾部が二つに分かれており、ウサギの耳のように見える。水中をすばやく遊泳する。

⑱レパデラ(Lepadella)別名:ウサギワムシ尾部が二つに分かれており、ウサギの耳のように見える。水中をすばやく遊泳する。

|

⑲ネマトーダ(Nematoda)体をくねくねさせながらフロックの中に潜り込んで、細菌類を捕食する。

⑲ネマトーダ(Nematoda)体をくねくねさせながらフロックの中に潜り込んで、細菌類を捕食する。

|

⑳ズーグレア(Zoogloea)樹状、雲状のコロニーを形成する。凝集性のある分泌物質をだし、活性汚泥法では欠かせない存在。

⑳ズーグレア(Zoogloea)樹状、雲状のコロニーを形成する。凝集性のある分泌物質をだし、活性汚泥法では欠かせない存在。

|